こんにちは。ちわ丸メダカです🐕

当ブログは、アクアリウム歴15年以上の魚好きが、改良メダカ沼に落ちていく有様を発信しています。

読者のみなさまには、私が実体験から得た知識や有益な情報を、提供できたら幸せです。

筆者の改良メダカの室内飼育環境がだいぶ整ってきました。

そのおかげか、メダカたちは毎日のように産卵してくれています。

愛情を持って育てているメダカの卵を見つけたら、

なんとかフ化してもらって、赤ちゃんの姿を見てみたいと思いますよね!

まだメダカ飼育を始めたばかりの方のなかには、

- そもそもこれってメダカの卵?

- 見つけた卵は、どう扱えばいいの?

- 卵がうまく孵らない…

- フ化したあとの赤ちゃんはどう扱えばいいの?

このような疑問や悩みを抱えている初心者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、メダカの卵を発見した際の対応方法を3つ紹介し、フ化後のケアについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

それでは、いきましょう。

メダカの産卵条件

水温

メダカは、一般的に、水温が20度を超えると、産卵をはじめます。

なかなか産卵をしない場合は、ヒーターを設置して23度~26度程度にしてみるといいでしょう。

照明点灯時間

1日の日照時間が13時間から14時間程度の必要になります。

アクアリウム用の照明を上述の時間点灯するようにしましょう。

産卵場所

自然界では水草などに卵を産みつけます。

飼育環境下で、水草がない場合には、人工の産卵床を浮かべておきましょう。

私のメダカは、フィルターのスポンジ部分に卵を産むことが多いです。また、水槽の底に卵をまき散らすことも珍しくないため、細かく観察することが重要です。

卵のフ化条件について

フ化条件

メダカの卵は、積算温度が250度に達するとフ化します。

例えば、水温が25度の場合は約10日、20度の場合は約13日でフ化します。

メダカのフ化には、水温だけでなく、日光も必要です。

理想的な日照時間は13~14時間です。

日光が当たる窓辺に卵を置くだけでも十分ですが、日光が得られない場合は、LEDライトでも問題ありません。

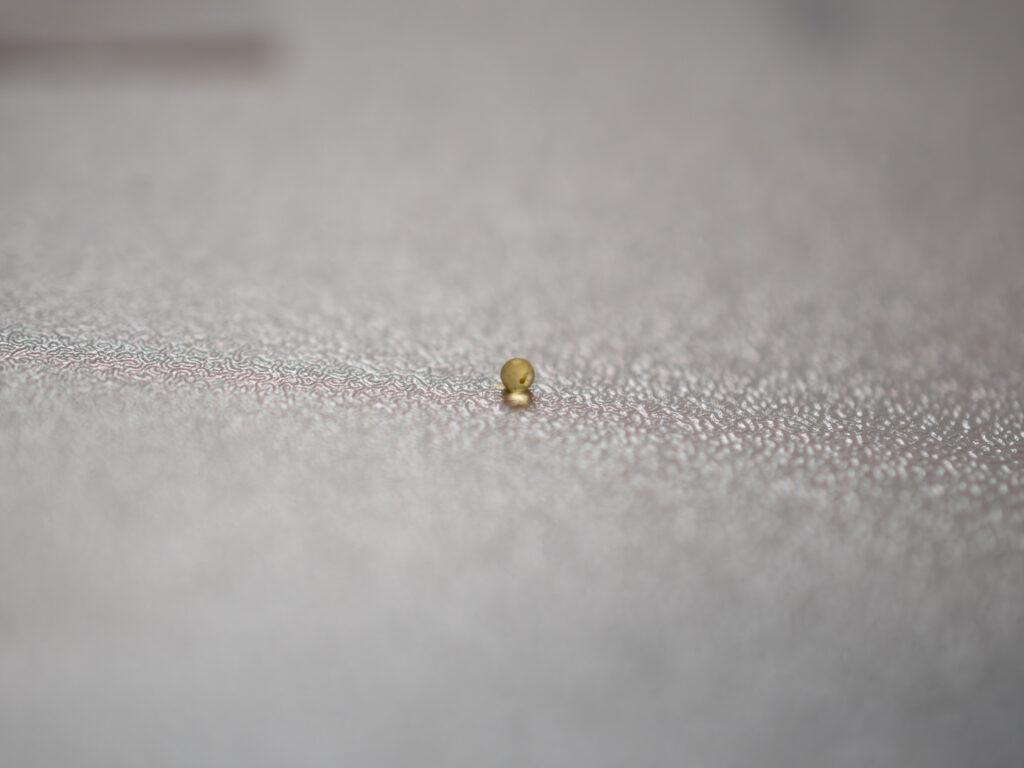

卵の変化

メダカの卵は、産まれてからの経過日数によって以下のように変化します。

記述が下に進むほど、孵化が近づいていることを示しています。

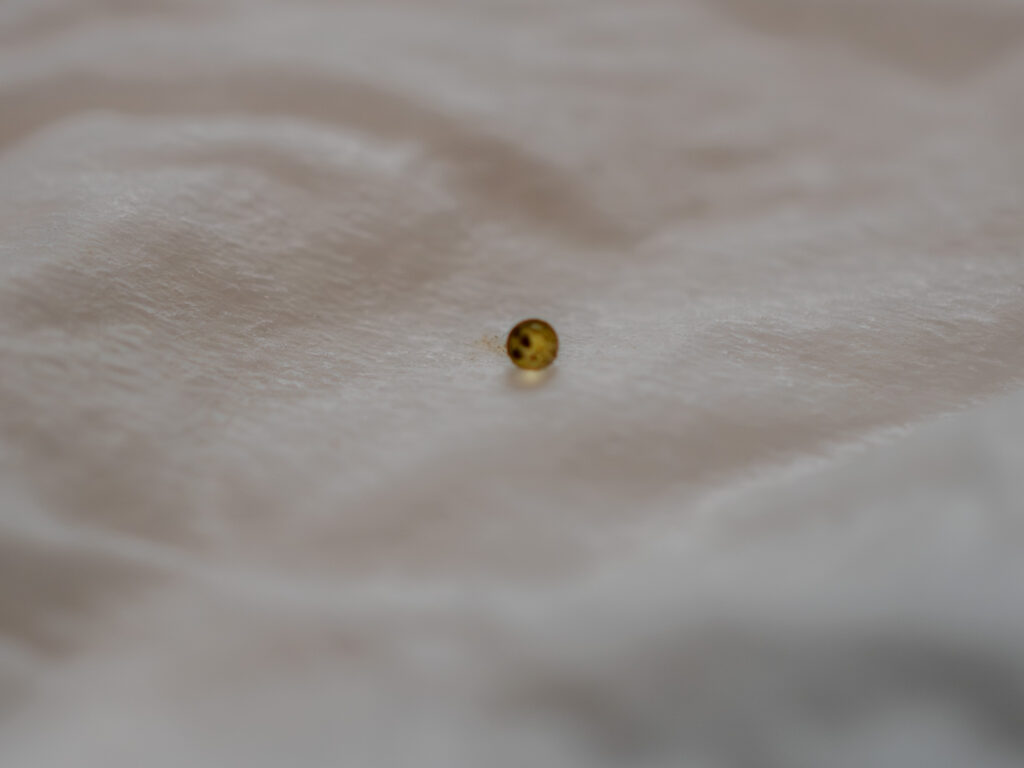

✔️産みつけられてすぐの卵です。

有精卵は、黄色くて透明感があります。

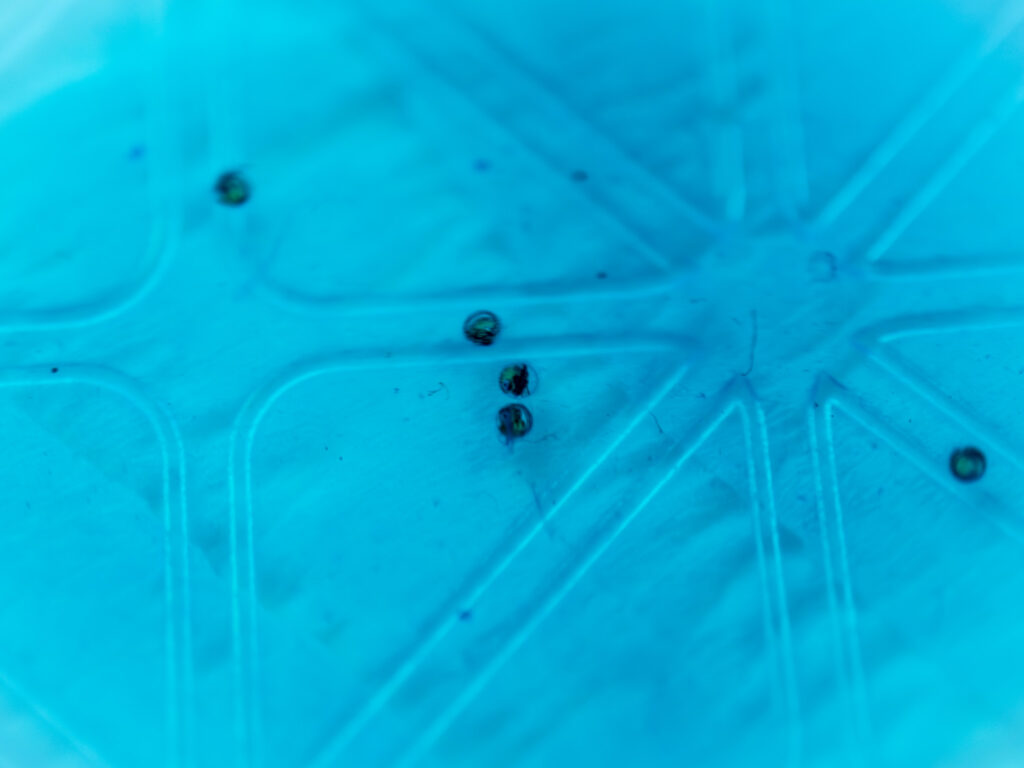

✔️2〜3日後の卵です。

黒い眼のようなものが確認できます。

✔️フ化直前の卵の状態です。

メダカの体が形成され、卵の中で動く様子も確認できます。ここまできたら針子の誕生までもう少しです。

卵を見つけた時にする3つの方法

卵の隔離

概要

筆者は、この方法を実践することで、高確率でフ化させることができています。

飼育容器の準備

卵隔離方法では、まずタッパーを用意します。

100円ショップで購入したものでも十分です。

容器に水道水を入れ、殺菌効果のあるメチレンブルーを1滴加えます。

ポイントは、あえて、飼育水などではなく、カルキを含んだ水道水を利用することです。

こうすることで、容器内を清潔に保つことができます。

付着毛の除去

親水槽で発見した卵は、スポイトや素手で採卵し、クッキングペーパーやその他の硬めの紙の上に置きます。

卵を指で転がして表面に付いた『付着毛』と呼ばれる粘着性のある糸状の物質を取り除きます。

これは纏絡糸(てんらくし)とも呼ばれ、水草などに絡み付くためにあります。

付着毛はカビの原因となります。

有精卵は弾力があり、簡単には潰れませんが、無精卵は柔らかく潰れやすいので選別にもなります。

タッパーへ投入

卵がバラバラになるように注意して投入しましょう。

これはカビのリスクを分散させるためです。

残念ながらカビに感染した卵は、その近くの健康な卵にもカビを広げる可能性があります。

基本的にカビは無精卵から発生します。

メチレン水により、濃い青に染まる卵は無精卵の可能性が高いです。

この時点で、取り除いても良いのですが、判断に迷う場合には、

2〜3日して発眼しないことを確認してから取り除きましょう。

卵の管理

タッパーを親魚の水槽に浮かべるなどして水温を保ちます。

カビを防ぐため、できれば毎日、最低でも2日に1回は水を交換します。

卵が黒くなりフ化が近づいてきたら、カルキを抜いた水を使用します。

メリット

- 親魚に食べられてしまう心配がない。

- 無精卵からのカビの発生リスクが少ない。

デメリット

- 親水槽から採卵をする必要がある。

- 卵の管理に手間がかかる。

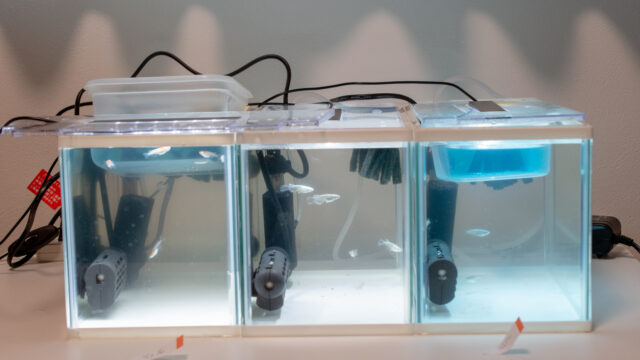

親抜き

概要

バケツなどの容器を複数用意しておいて、産卵が確認できたら、卵の方ではなく親魚を別の容器に移していく方法です。

メリット

- 卵を移動させる必要がないため、底面に落ちた卵などを取り残す心配がない。

- 親魚がいたことで飼育水が出来上がっている場合が多い。

デメリット

- 親魚を移動させる際に、水合わせをしなければならない。(場合によっては、環境変化などにより産卵が止まってしまう)

- 飼育水が既に出来上がっていることで、稚魚が育ちきらないうちに水質が劣化し、水換えが必要になる。(稚魚は水質変化に弱いため水換えはできるだけ控えたい)

ほったらかし

概要

3つ目は、「何もしない」という方法です。

ただし、これは十分な広さと隠れ場所を備えた飼育環境が前提です。

広いビオトープのような環境では、放置しておいても稚魚が自然に育つことがあります。

しかし、メダカを増やしたい場合は、稚魚が適切に育っているかを定期的にチェックすることが大切です。

場合によっては、卵や稚魚が全て食べられてしまったり、環境が稚魚の成長に適していない可能性もあります。

メリット

- 管理や採卵などの手間がかからない。

- 自然淘汰されるため、メダカや飼育容器を必要以上に増やし過ぎてしまうことがない。

デメリット

- 改良品種ごとの管理ができない。

- 共生する他の魚や生物によって食べられるリスクがあり、成魚に成長するまで生き残ることが難しい。

針子が生まれたら

針子・稚魚容器へ移動

容器はある程度の水量があれば何でも大丈夫です(親抜きの場合はそのまま)

言わずと知れた「NVBOX13」であれば、十分な水量を確保でき、安価なのでおすすめです。

針子育成の注意点

極力水換えを控える

特に最初の2週間は、針子は水質の変化に非常に敏感なため、水換えを極力控えることが重要です。

可能であれば、水換えをせずに乗り切るのが理想的です。

水換えが必要な場合は、底面に残った食べ残しをスポイトで吸い取り、減った分だけを補充する程度に留めると良いでしょう。

過密飼育を避ける

過密飼育は水質の悪化を早めるだけでなく、メダカにストレスを与えます。

空間が広い飼育環境の方が、メダカはより大きく成長します。

筆者も試してみたのですが、針子を60匹収容する容器よりも30匹程度収容する容器の方が、成長スピードが明らかに早かったです。

針子の給餌

針子はフ化後2~3日間、親から受け継いだヨークサックと呼ばれる養分を使って生存します。

しかし、この期間が過ぎた後は、自分で餌を食べなければなりません。針子の死亡原因の大部分は餓死によるものです。

そのため、この初期段階を乗り越えた後の適切な給餌が、針子の生存には不可欠となります。

最初の10日間程度は、液体の餌を与えることで、必要な栄養を摂取しやすくします。

生後10日前後で、粉餌を併用し、徐々に移行していきます。

個体によっては粉餌を十分に食べられない場合もあります。

ゾウリムシやミジンコなどの生き餌も併用して与えると生存率は上がります。

最後に

本記事では3種類の卵のフ化方法を紹介してきました。

それぞれの飼育環境に適した方法を試してみてください。

卵を見つけた時も嬉しいですが、フ化した赤ちゃんを発見した時はもっと嬉しいですよ!

私は、春に向けて、飼育場所拡張予定のため、タッパーとメチレンを用いた方法で確実に増やしています🤫

メダカは、元々繁殖力が強いため、生体を理解し、こつを掴めばどんどん増えてくれます。

一方で、これ以上メダカを増やす余地がない場合は、卵を意図的に親魚の水槽に残しておくことも一つの方法です。

親魚が卵を食べることで、個体数を自然に調節することが可能です。

増え過ぎたメダカを川や湖に放流するのは絶対にやめましょう。

それでは、今後もメダカとの生活を楽しんでいきましょう!

ご覧いただきありがとうございました🐶